隋唐中、高级墓葬的随葬器物中常见多种规格的片形玉佩饰,称谓有所谓“蝙蝠形”玉佩、“山”形玉佩、玉璜、“冠顶饰”等。发掘者和研究者普遍认为这些形制不同的片形玉佩饰应该属于组玉佩的部件,但形制完整、组合清楚的组玉佩始终没有被发现。2003 年,

陕西省考古研究院在西安市长安区郭杜街道发掘唐总章二年(669 年)刘智夫妇墓时,发现了一对两组基本保持原状的完整唐代组玉佩,它们的主人是唐高宗时代的中央中级官员——朝散大夫行司宰寺丞上柱国刘智。经过文物保护专家长达数年的精心修复,现已基本复原了其形制[1]。本文拟利用考古出土材料,特别是形制完整的唐刘智组玉佩,分析隋唐组玉佩的来源和形制,并对其适用范围进行初步考证。

一、 隋唐组玉佩的来源

出于礼仪制度的需要,组玉佩是唐代朝服中必不可缺的重要组成部分。《旧唐书·舆服志》在叙述侍臣朝服时说:

朝服,亦名具服。冠,帻,缨,簪导,

绛纱单衣,白纱中单,皂领、襈、裙,白裙襦,

亦裙衫也。革带,钩?,假带,曲领方心,

绛纱蔽膝,袜,舄,剑,珮,绶,一品已下,

五品以上,陪祭、朝飨、拜表大事则服之。

七品已上,去剑、珮、绶,余并同。[2]

朝服是官员出席“陪祭、朝飨、拜表”这类重要活动的正式穿着。“珮”即组玉佩,一品以下至五品以上官员出席正式场合必须佩戴,覆盖了中、高级官员。六品至七品官员只有朝服而没有资格服剑、佩、绶,七品以下官员则没有朝服。隋代玉佩制度略同。

目前所见的与隋唐组玉佩形制最为接近的组玉佩,是出土于湖南安乡西晋刘弘墓的玉佩部件[3]。依照古方的研究,这种形制的组玉佩与佩法是三国时期曹魏的王粲创制的[4]。成书于初唐的《隋书·礼仪志》简明扼要地叙述了东周至三国时代贵族佩玉的发展过程:

古者君臣佩玉,尊卑有序,绶者,所以贯佩相承受也。又上下施韨,如蔽膝,贵贱亦各有殊。五霸之后,战兵不息,佩非兵器,韨非战仪,于是解去佩韨,留其系襚而已。韨佩既废,秦乃以采组连结于襚,转相结受,又谓之绶。汉承用之。至明帝始复制佩,而汉末又亡绝。魏侍中王粲识其形,乃复造焉。今之佩,粲所制也。[5]

所谓曹魏王粲复创玉佩样式与佩法并一直沿用至唐,即“今之佩,粲所制也。”其实就是初唐舆服制度制定者的看法。

韦正认为随葬组玉佩是朝服葬的标志,而且东汉之前不太可能出现朝服葬,也没有发现形制完整的组玉佩[6]。笔者赞同此观点,并认为刘智随葬组玉佩和金铜装班剑是典型的唐代朝服葬。

左骏对考古出土的魏晋南北朝玉佩进行了详细的类型学研究,明确了各部件之间的组合关系,并探讨了曹魏至北周之间玉佩的演变,指出北周玉佩“开创了隋唐样式玉佩的新篇章”[7]。但该文将吕思礼墓列入西魏墓葬、王士良墓列为北周墓葬似为不妥。吕思礼卒于西魏而葬于隋,随葬器物完全是隋代风格,且没有确切证据能证明该墓出土的玉佩系西魏制品。根据考古类型学伴出器物从晚的原则,本文将吕思礼玉佩列为隋代器物,王士良墓玉佩同理。

褚馨考察了 25 组魏晋南北朝组玉佩的形制和纹饰,提出:“隋唐组玉佩是在北朝组玉佩的基础上发展而来的,与中原传统王粲创制的组玉佩已有一定距离,但仍能看出它们是一脉相承的风格体系,并且这一体系的组玉佩甚至影响、渗透到了明代的组玉佩。”[8]

根据上述学者的研究成果和目前考古出土实物的情况分析,隋唐组玉佩的雏形确实出现于曹魏至西晋时期。《晋书》的《职官志》和《舆服志》专门说明了各级官员朝服所佩玉的级别。考古发现的实物证实,两晋时期组玉佩的形制已相当完整和成熟,南京仙鹤观东晋墓出土的组玉佩[9]与唐刘智组玉佩基本无差别。如果说两晋组玉佩就是“曹魏王粲所创玉佩样式及佩法”,那么唐代组玉佩则完全继承了这种“中原传统”的样式。

二、 隋唐组玉佩的发现

前文已揭,隋唐一品至五品官员朝服中才有组玉佩。考古发掘出土的组玉佩绝大多数为中型以上的品官墓,而且都有墓志出土,这为我们考察隋唐组玉佩的时代特征和适用范围提供了极大的便利。考古出土组玉佩实物的隋唐墓葬有:隋王士良夫妇墓[10]、隋修西魏吕思礼夫妇墓[11]、隋韦寿夫妇墓[12]、隋姬威墓[13 ]、四川万县唐墓[14]、唐梁行仪夫妇墓[15]、唐新城长公主墓[16]、唐刘智夫妇墓[17]、唐独孤思贞墓[18]、唐华文弘夫妇墓[19]、唐永泰公主墓[20 ]、唐李贞墓[21]、咸阳机场二期 M98[ 22]、唐李倕墓[23]、唐张九龄墓[24]、唐窦承家夫妇墓[25]、唐齐国太夫人吴氏墓[26]等(表一)。实际上随葬组玉佩实用器或明器的隋唐墓葬肯定不止这些,由于墓葬被盗扰或发掘时未予留意,能够保留至今的线索并不太多。

在唐刘智组玉佩发现之前,可复原的唐代组玉佩只有一例,即越王李贞组玉佩[27]。只是因其形制较小,玉佩和串珠质地较粗糙,不能代表唐代组玉佩的制作工艺水平。而刘智组玉佩则令人惊艳,采用优质玉料及水晶,还在鎏金铜卡扣上镶嵌琉璃,这种奢华程度为目前唐代组玉佩实物所仅见。但李贞组玉佩的基本形制是完整的,复原后与刘智组玉佩完全相同。

唐梁行仪夫妇墓出土的组玉佩质地与刘智组玉佩相同,但部件规格不统一,数量也不足,无法复原(图一)。珩体型极小,高 0.9、宽 1.9、厚 0.15 厘米。璜,一件为白玉质,体形极小,上下两端各有一个穿孔。高 1.8、厚 0.15 厘米;另一件似为石质,稍残,完整的一端有一个穿孔。残高 4.5、厚 0.3 厘米。冲牙白玉质,质地较为纯净,顶端正中有一个穿孔。高 4.6、宽 10.2、厚 0.4 厘米。另有紫水晶串珠 12 枚、琉璃串珠76 枚。

咸阳机场二期 M98 出土一套完整的组玉佩,现已按照出土时的位置顺序完成了复原。其珩、璜、冲牙的质地与刘智组玉佩相同,串珠和坠的质地为琉璃。在大珩的顶部固定一鎏金铜挂钩,可方便地系挂于腰带上(图二)。该墓因被盗严重而未出土墓志,综合判断其下葬年代为七世纪末至八世纪初,从随葬器物的丰富程度看也不可能是一般平民墓葬。

《旧唐书·舆服志》在谈及侍臣佩玉时说:“诸珮,一品珮山玄玉,二品以下、五品以上,佩水苍玉。”梁行仪墓、刘智墓和咸阳机场二期 M98 组玉佩的玉料质地相同,皆白中泛黄绿色,半透明,质地细腻温润,很有可能即是唐代所谓的“水苍玉”。

三、隋唐组玉佩的形制与适用

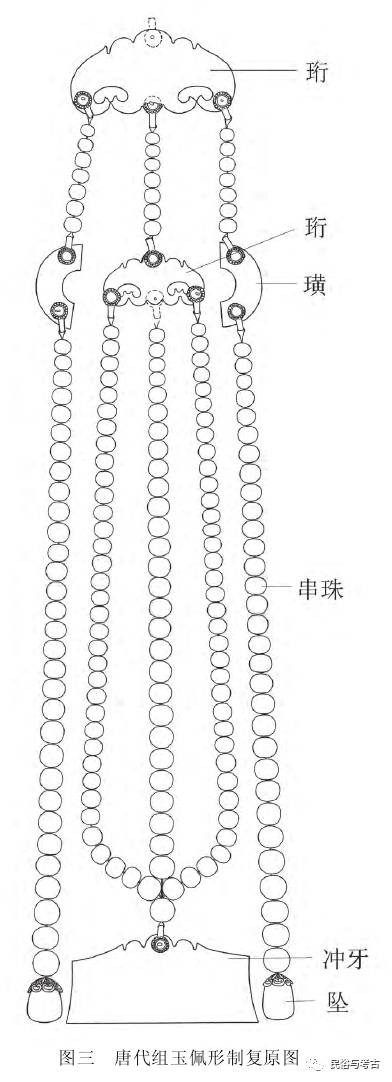

唐代组玉佩的基本配置为:珩 2、璜 2、冲牙 1、坠 2 和串珠若干(图三)。刘智夫妇墓、越王李贞墓和咸阳机场二期 M98 出土者皆为这种典型的配置。珩作云头状,小珩左右配置一对璜,最下端为冲牙,外侧一对坠,形似水滴并在顶端穿孔覆帽,常被误认为“冠顶饰”。所有玉佩组件皆磨光,素面无纹饰。刘智组玉佩在出土时保持着原状,其水晶串珠呈线形排列,且自上而下直径递增,玉坠位于直径最大的水晶珠下,与冲牙位置相邻,悬挂佩戴后双坠随人体活动而摆动,前后触碰冲牙,发出清脆悦耳的响声。

此种形制的组玉佩在隋代就已基本形成,只是还没有出土可复原的完整组佩。下葬于开皇十八年(598 年)的隋韦寿夫妇墓,共出土5 件玉佩(3 珩 2 璜)和 22 枚琉璃、水晶串珠。3 件珩形制规格稍有差异:珩一高 2.45、宽 4.8厘米;珩二高 3.6、宽 6.5 厘米;珩三高 5.2、宽 9.5 厘米,基本形状皆为云头形;2 件璜也大小不一:璜一高 5.6 厘米,璜二高仅 2.2 厘米(图四)。所用玉料较为匀净,形制规整均匀,但不像是同一套组玉佩的部件。我们倾向于认为这种规格不统一的玉佩在随葬时就不成组,而是作为成套组玉佩的代用品,既不同于刘智和咸阳机场二期M98出土的实用器组玉佩,也不同于华文弘滑石质的明器组佩。到了隋代晚期,大业六年(610 年)下葬的姬威墓出土的组玉佩,珩和冲牙的形制就与刘智组玉佩非常接近了。

按照形制和质地,笔者将考古出土的隋唐组玉佩分为以下四型。

Ⅰ型:隋王士良墓、隋吕思礼墓出土。这两组隋代早期的玉佩皆为青玉质,有半圆形珩和玉环,其形制明显有别于典型的隋唐组玉佩,还保留有北周组玉佩的特征,不能排除系北周制品的可能性。

Ⅱ型:隋韦寿墓、隋姬威墓、四川万县唐墓、唐刘智墓、唐独孤思贞墓、唐永泰公主墓、咸阳机场二期 M98 墓、唐齐国太夫人吴氏墓。此型玉佩皆为玉质,是隋唐组玉佩的主流形制。

Ⅲ型:唐梁行仪墓、唐新城长公主墓、唐李倕墓、唐张九龄墓、唐窦承家夫妇墓。皆为玉质,但规格较小,似无法佩戴,可能系随葬明器。

Ⅳ型:唐华文弘墓、唐李贞墓。此型玉佩皆为滑石质地,明显系随葬明器。

从分型的情况看,Ⅰ型与后三型无论质地还是形制都差别较大,Ⅱ~Ⅳ型组玉佩的形制是相同的,仅在规格、质地和制作精致程度上有所不同。从附表中我们可以发现,组玉佩的使用或者说随葬,自隋初到唐代晚期绵延不绝,从未中断。组玉佩的形制自隋代中期定形后,

直到晚唐都未发生变化。

隋代至盛唐之前随葬组玉佩的墓主,生前皆为中央政府官员或地方长官,并加爵位或勋官,甚至身为亲王、公主。独孤思贞虽然职事官品阶不高,但散官为正六品上阶,并加勋视正三品的上护军,似乎使用组玉佩随葬亦无不可。

如果说在八世纪中叶之前,组玉佩的适用还能够按照规定严格执行的话,那么在盛唐时代就开始有特例出现。下葬于开元二十四年(736年)的李倕墓随葬的玉佩部件与梁行仪玉佩规格、质地都基本相同,而且数量要多于后者,依照规定应该是五品以上的官员才允许使用。但李倕的是身份仅仅是正七品下阶官员的夫人而已[28]。唐代虽有命妇翟衣双佩的制度,但李倕并不是命妇,按规定没有资格佩戴组玉佩。考虑到李倕是嗣舒王李津的第二女,出身高贵,墓中同时还随葬有豪华的金花冠和裙腰佩饰,小小的玉佩件也就不足为奇了。

中晚唐时期,随葬组玉佩的墓葬只有两例,或许说明朝服葬已不再流行(抑或被禁止),

甚至出现了窦承家以区区的九品县主簿的身份随葬组玉佩的罕见情况。

至于唐代组玉佩的佩法,刘智组玉佩已经很好地给出了答案。唐懿德太子墓石椁线刻的图案[29]也很清楚:左右对立的朝服女官各佩一组玉佩,恰好说明每人左右各佩一组即一人两组玉佩。通过刘智组玉佩的发现,可以确知至少在唐代,组玉佩的标准配备为两组,即悬挂在腰部,身体两侧各悬挂一组。

在随葬组玉佩的同时,梁行仪墓、刘智墓和越王李贞墓还随葬有班剑,除刘智班剑较为完整外,其余的已仅余剑首部分。但李贞班剑为玉质(滑石)剑首,至少在等级划分上要高于梁行仪和刘智的金铜装班剑,显示出身份高低有别。班剑的随葬,更能说明朝服葬在唐代中高级墓葬中的特殊地位。

一、 结论

从文献记载来看,组玉佩作为隋唐时代朝服系统的标准配备,是中级以上官员在正式场合用以区别身份地位的象征。从考古发现的实物来看,组玉佩自隋初至唐代中晚期的墓葬始终有实物出土,说明其在当时的舆服制度中占有不可或缺的地位,在丧葬礼仪中也是当时朝服葬的标志。隋唐组玉佩继承了三国、西晋组玉佩的传统形制,直接来源于北朝的组玉佩并在隋代中期固定下来,成为唐代“剑珮绶”朝服系统的重要组成部分。隋唐组玉佩的佩戴和随葬没有性别选择,即女性只要有足够高的品阶和爵位亦可使用,懿德太子墓石椁线刻图和唐齐国太夫人吴氏墓所出者即是例子。在朝服葬中,有的家庭会为墓主人装殓随葬组玉佩实物,而有的则选择组玉佩明器,前者以唐刘智组玉佩为典型,后者以华文弘石组佩为典型。唐代墓葬中随葬组玉佩实物的较少,仍多以明器为主,而且并不一定随葬完整的成套组玉佩,而多用玉佩部件来代替。

通过出土实物的观察,与两晋组玉佩形制最为接近的隋代组玉佩出现于隋代中期,最早的例子即开皇十八年(598 年)隋韦寿组玉佩,此时上距隋统一全国不足十年。隋代统治者为了标榜自己中原汉族正统的身份,不得不掩盖与北方鲜卑传统的政治、文化纠葛,在舆服制度上恢复两晋旧制是完全可以理解的。因此,隋代中期之后直至唐代的组玉佩完全照搬王集佩法而抛弃了北周的组玉佩形制,这大概就是“今之佩,集所制也”的深层次来源。

本文源于《考古与文物》 2016 年第 3 期

民风民俗文化民俗学考古学家

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:李明:隋唐组玉佩刍议发布于2021-06-20 13:38:01