见地最重要,所谓真正的见地,并不是普通所讲的见解,而是见到了“道谛”,也称“真谛”。真见到了道谛的话,后面的修证、行愿就会成功。这是禅宗所提倡的顿悟,不是学术,更不是普通的见解。

我们因为没有办法见道,才产生许多修证,就是渐修的方法。比如释迦牟尼佛十二年的修行,最后覩明星而悟道,这个也是“见”。见的方面最重要,也就是般若同唯识的道理。见就是理,这个“理”包括了一切事,一切修证功夫。

上次引用到《心经》:色即是空,空即是色,色不异空,空不异色。这个道理也包括了修证功夫。上次是以做功夫来配合见地讲,现在来研究,受即是空,空即是受,受不异空,空不异受。受就是感觉方面,我们对生理、心理的感觉。

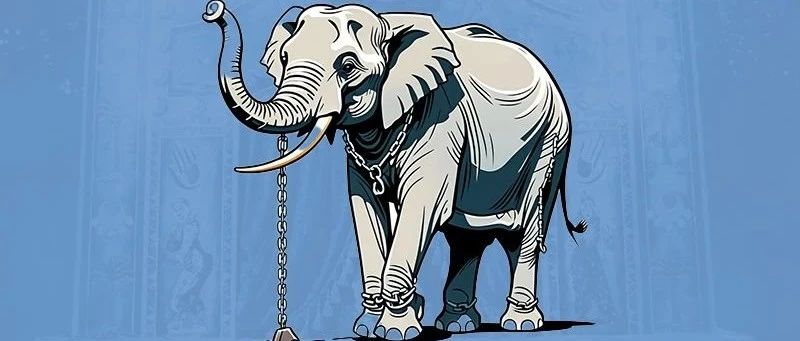

许多人做功夫,老实说,不管学道家、学密宗、学显教的,多半在受阴境界里头打转,所有的人都被这个所困。所以,执著在做功夫方面的人,越来越骄慢。因为功夫是累积来的,有一点功夫的确感受就不同,功夫越来越特别,骄慢心自然越大。功夫不是偶然到的,而是时间的累积所形成,因此是“有所得”,并不是无所得。佛法的究竟是无为法,大家变成以有所得之心,求无所得之果,结果当然都是背道而驰。

由此可以了解,一般人学佛学道有功夫有见地,那个见地也是在受阴里头打转。尤其搞有为法的功夫,什么气脉,什么境界,自己因为见地不够,般若没有成就,都执著于这个范围在搞。换句话说,所谓打坐做功夫,都是跟着身体的感觉在跑。觉得:唔!气到了背上了,夹脊通不过啦!什么脉轮通不过啦!这些学道的书越看得多,道理越懂得多,功夫越困得厉害,都在受阴境界中,从来不晓得在般若方面着力,受即是空,空即是受,受不异空,空不异受。因此,身上有点气动了,心跟着动,因为般若不通,感觉境界越来越严重,永远不得解脱,即使死了以后,这口气不来时,中阴身还是困在另一个感受的境界中。

气脉的道理有没有?绝对有,那是自然的,没啥了不起,你越感受它,障碍越大,所以一旦不做功夫,就受不了了。比如现在一般人打坐,都搞成一个通病,一打坐,都想清净一点,这种清净的感受慢慢就成习惯了。其实,自己的意识状态感觉清净,那个清净只是意识状态的心理感受而已,再配合生理上闷闷的感觉,所以一打坐当然觉得舒服得多了,因为打坐也是休息嘛!舒服以后,慢慢又闷起来了,闷起来就觉得“功夫在找我”,赶紧闭眼闷在那里,实际上那个闷都是昏扰扰相,还达不到内守幽闲。以为这个是功夫,以为这个是道,其实这些都在受阴区宇,感觉的状态里。在这里头搞久了的人,脑子呆板,虽比无记、无念好一点点,但是永远在昏沉中,昏头昏脑,一点般若都没有。

假定在这个状况下,透过般若智慧的解脱,晓得受即是空,空即是受,受不异空,空不异受,把这个感觉状态一丢,才可以谈解脱,谈超越。可是一般人在现有的境界里,无法超越。感受的状态困人,有如此之深。

上次讲到思想问题,我们这个想,就是意识思想。如果要严格研究,问题很大。佛学上想与思分开,粗的叫想,脑波跳动得快。至于思,将睡未睡,好似没有想,其实还有一点点思想的作用,很微细的。

又比如有人讲话,我们在听,同时也分别对与不对;或懂得多少,这些都是想的作用。思则没有这个妄想,有个禅师作过比方,等于欠人家钱,明天就要还,可是没钱还,今天尽管在这里打坐,听佛学,研究什么,可是这件事情拿不开,这就是思的作用,一股力量永远在那里吊住。

“想”实际就是“思”,一个粗一个细而已,这是意识境界的分别心。在我们未成道以前的众生,思想分别是与生俱来的。婴儿没有第六意识的分别心,可不能说他没有思想,思想不是分别心,昏扰扰相还是有的。随着年龄增长,分别也渐渐增长,所以小孩思想比较天真,也比较纯净。人很可怜,越长大越不可爱,越老越讨厌,因为第六意识增强了,染污慢慢加多,并且增加得很厉害,生活习惯,是非善恶等等,终觉得自己的对。

这个慢慢形成的,变成习惯的就是思。思变成业力,变成种子,带到来生。所以,许多先天的意识习惯,就是前生带来的习气,使得每个人个性不同,有人爱笑,有人爱生气,都是前生带来的。

因此,叫我们万缘放下,一切皆空,可是思这个东西是否空得了?假定这个空不了,而认为意识清净境界就是空,那就自欺了,抵不住事的。到最后上了氧气时,你的功夫、佛法一点都没有用,千万不要搞错了。可是许多用功的人,都在这上面转,这是般若智慧不够,见地智慧不清,行愿不够。真正的善根没有发起,般若是不会来的。所以《金刚经》只讲两件事:一件讲般若,一件讲功德。为什么?大功德的成就才有大智慧,你光在打坐里头求智慧,这是小乘法门,由戒、定而生慧。大乘法门不谈这个,大乘法门谈的是六度,布施、持戒、忍辱、精进、禅定,五种以后才是般若。

一般人用起功来,最大的困惑是妄想不能断。谁叫你断妄想?妄想本来非断非常,断不了的,“抽刀断水水更流,打坐解愁愁更愁”,所以有些人打坐眉头越皱越紧。

妄想本空嘛!不要你去断它,想即是空,空即是想,想不异空,空不异想。再说,我们都研究过唯识,唯识有个名称叫“五遍行”——作意、触、受、想、思。在八个识里头都有这些作用,所以它自然会起这些作用。

换句话说,我们生命的本能分为两部分,一个是感觉状态,一个是知觉状态。感觉状态一半是物理的,一半是心理的。思想的状态也是这样,主要是心理的,附带的是生理的。唯识告诉我们,这是“五遍行”,也就是说,它普遍于八个识的作用里。怎么断得了它呢?所以用不着努力去断思想。六祖也告诉我们:“惠能没伎俩,不断百思想。对境心数起,菩提作么长。”本空的嘛!断它干吗?你那个知道自己在思想的,不是仍在嘛?结果大家相反,打起坐来,自己那个本来清净的东西,随时在压制思想,在那里妄用功夫,坐一万年也没有效果。

每日经典,持之以恒

相信持久的力量

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:《如何修证佛法》连载:变成习惯的思发布于2021-07-07 20:59:07