道讯法讯

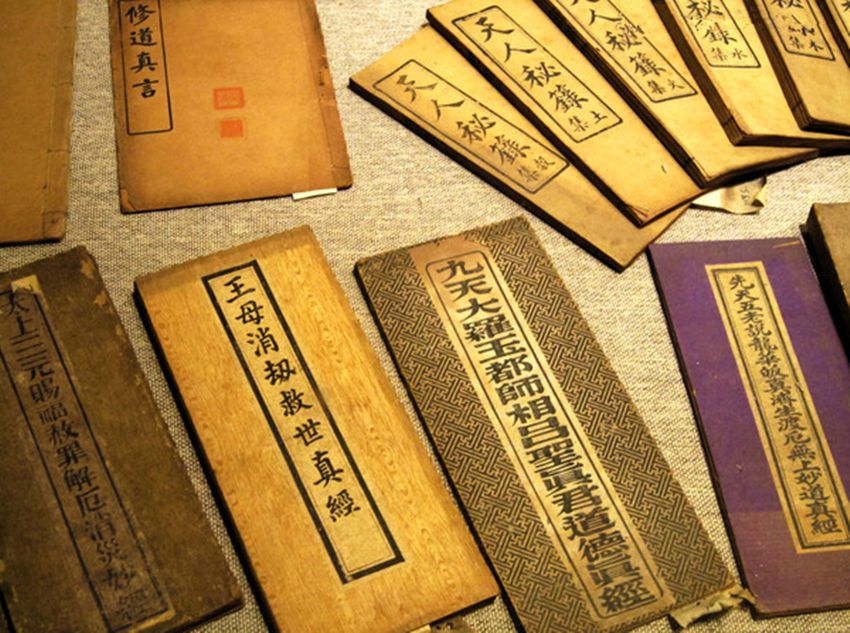

3.天师府书籍募捐倡议书

5.龙虎山道教协会常住道众(在职)名单

...

道讯法讯

3.天师府书籍募捐倡议书

5.龙虎山道教协会常住道众(在职)名单

...

| 分类 | 经名 |

| 太上三洞诸品经典 | 《元始无量度人上品妙经》 |

| 《元始无量度人上品妙经四注》 | |

| 《元始无量度人上品妙经通义》 | |

| 《元始无量度人上品妙经内义》 | |

| 《洞玄灵宝定观经》 | |

| 《内观经》 | |

| 《道德经》 | |

| 内而修己 | 《太上虚皇天尊四十九章经》 |

| 《太上赤文洞古真经》 | |

| 《太上大通经》 | |

| 《元始天尊说生天得道经》 | |

| 《生天经颂解》 | |

| 《太上老君说常清静经》 | |

| 济世度幽 | 《九天应元雷声普化天尊玉枢宝经》 |

| 《太上玄灵北斗本命延生真经》 | |

| 《太上老君说消灾经》 | |

| 《太上洞玄灵宝救苦妙经》 | |

| 《太上说五厨经》 | |

| 《洞玄灵宝自然九天生神章经》 | |

| 《九天应元雷声普化天尊玉枢宝忏》 | |

| 《太上灵宝朝天谢罪大忏》 | |

| 《太上慈悲九幽拔罪忏》 | |

| 内丹修炼 | 《石壁记》 |

| 《龙虎经》 | |

| 《参同契》 | |

| 《悟真篇》 | |

| 《翠虚篇》 | |

| 《还源篇》 | |

| 《指玄篇》 | |

| 《大道歌》 | |

| 《崔公入药镜》 | |

| 《金丹四百字》 | |

| 《诸仙语录》 | |

| 斋醮科仪 | 《太上赤文洞神三箓》 |

| 《灵宝领教济度金书》 | |

| 《灵宝玉鉴》 | |

| 《醮三洞真文五法正一盟威箓立成仪》 | |

| 《无上黄箓大斋立成仪》 |

夫存一炁和泰,和则五脏充满,五神静正,五脏充则滋味足,五神静则嗜欲除。此经五脏之取给如求食于厨,故云五厨。

经名:老子说五厨经注。唐·尹愔注。一卷。底本出处:《正统道藏》洞神部玉诀类。参校版本:一、《道藏辑要》本,收入该书尾集第一册。二、《道藏精华录》,收入该书第四集。

老子说五厨经注序

臣闻《易》曰:精义入神,以致用也;利用安身,以崇德也。富哉言乎!富哉言乎!是知义必精然后可以入神致用,用必利然后可以安身崇德。义不精而云致用,用不利而云安身,身不安而云知道者,未之有也。然则,冲用者,生化之主也。精气为物,谓之委和,漠然无问,有与立矣。则天地大德不日生乎?全其形生者,在乎少思寡欲,抱朴寻和,游心於淡,合气於漠,且清明在躬,志气如神,嗜欲将至,有开必先。故圣人垂教以检之,广业以持之,专气致柔以道其和,向晦宴息以窒其欲。洗心藏密,穷神知化?然后安身而国家可保,德用而百姓不知,是以自天佑之,吉无不利矣。伏读此经五章尽?修身卫生之要,全和含一,精义可以入神,坐忘遗照,安身可以崇德,研味滋久,辄为训注。臣草茅微贱,恩霖特、深,天光不违,自忘鄙陋,伏上惭惧,徊徨如失臣惜,顿首,顿首,谨言。

老子说五厨经注

唐京肃明观尹愔注

夫存一炁和泰和,则五藏充满,五神静正。五藏充则滋味足,五神静则嗜欲除。此经是五藏之所取给,如求食于厨,故云五厨尔。

一气和泰和,一气者,妙本冲用,所谓元气,冲用在天为阳和,在地为阴和,交合为泰和也。则人之受生,皆资一气之和,以为泰和,然后形质具而五常用矣。故老子曰:万物负阴而抱阳,冲气以为和也。则守本者当外绝二受,以全生分,内存一熙,以和泰和,和一而性命全矣。故老子曰:专熙致柔,能婴儿乎。

得一道皆泰。

得一者,言内存一炁以养精神,外全形生以为居泰,则一熙冲用,与身中泰和和也,故云得一。如此则修生养神之道,皆合于泰和矣。故老子曰:万物得一以生。

和乃无一和,

言人初察一炁,以和泰和,若存和得一,则和理皆泰,至和既畅,非但无一,亦复无和,不可政诂,如土委地。故老子曰:吾不知其名。

玄理同玄际。

玄,妙也。理,性也。此言一炁存乎玄际和,理出其性,性修反德,而妙畅于和,妙性既和,则与玄同际。故老子曰:同谓之玄也。

不以意思意,

意者,想爱也。言存一炁以和泰和者,慎勿存想受,以缘境识,当凝神湛照,令杳然空然,使和畅于起念之前,慧发于忘知之后,瞻彼阕者,则吉祥止矣。若以意思意,意想受尘,坐令焚和,焉得生白?故老子曰:塞其兑,闭其门,终身不动。

亦不求无思。

但不缘想受,则自发照慧,照慧之发,亦不自知,若知求无思,即涉想受,与彼思意等无差别。故老子曰:无名之朴,亦将不欲。

意而无有思,

内存一气,但令其虚,虚即降和,和理自畅,虽则不缘想受纳和,强假意名,既非境识所存,是以于思无有。老子曰:用其光,复归其明。

是法如是持。

如是内存泰和,泰和之法和畅,则是法皆遣,遣法无住,复何所持,以不持为持,故云是法如是持也。

莫将心缘心,

心者,发慧之质,想受之器也。正受则发慧,邪受则生想。言人若能气和于中,心正于内,内照清冷,则正慧湛然,鉴明而尘垢不止,渊停而万象俱见。见象无主,谓之常心,若以心得心,缘心受染,外存诸法,内无慧照,常心既丧,则和理亦亏矣。故庄子曰:得其心,以其心,得其常心,物何为最之哉。

还莫住绝缘。

夫以心缘心,则受诸受,若正受生慧,自得常心,慧心既常,则于正无受,何等为缘,既无缘心,亦无缘绝,湛然常寂,何所住乎?老子曰:损之又损之,以至于无为也。

心在莫存心,

慧照湛常,则云心存,于绝无住,故曰莫存心照,既不将而随迎心缘,则无绝而无住矣。

真则守真渊。

真者,谓常心慧照,清冷不杂也。若湛彼慧源,寂无所染,既无知法,亦无缘心,则泰和含真,本不相离;故云守尔。

修理志离志,

理者性也,志者心有所注也。若绝外境受此心也,则性受也。言修性者心有所注,但得遍照,若外尘已绝,境识无注,离形去智,同与大通,性修反初,圆照无滞,内外俱净,玄之又玄,则离于注想矣。

积修不符离。

上令修性离志,则内外俱寂,无起住心,亦无空心,坐忘行忘,次来次灭,若积聚修习,不能忘泯,起修一念,发引千钧,内照既摇,外尘咸起,则与彼离志不相符合矣。

志而不修志,

若心无所注,则何由渐悟,铃因所注而得定心,故云志也。不修志者,明离志而不积修,忘修而后性定,则寂然圆照。

己业无己知。

因心注而慧业清冷,故云己业。内忘诸己,外忘诸物,于慧照心无毫芒用,则于己业自忘知,故云无己知。

诸食气结气,

夫一炁凝结,以和泰和,和一皆泰,则慧照常湛。今口纳滋味,以充五藏,身聚泡沬,载其形,生受体于地,凝湿于水,禀热于火,恃息于风,四缘结漏,皆非妙质,故缁涅一气,昏汨泰和,令生想受则动之弊秽矣。

非诸久定结。

言人当令泰和,含一无所想受,守真常湛,则与泰和合体。今以诸食结气,故非久定结也。

气归诸本气,

四缘受识,六染生弊,地水火风,散而归本,根识既染,则从所受业矣。

随取当随泄。

取者,受纳也。泄者,发用也。夫想有二受,业有二应,随所受纳,发用其征。若泰和和一,则一熙全和,致彼虚极,谓之复命,复命得常,谓名正受,正受净业,能生慧照,慧照湛常,一无所有,则入无问矣。一者,则食熙归诸四缘,业成则沦于六趣矣。

老子说五厨经注竟

分享此文一切功德,皆悉回向给文章转发者及众读者

···

小编提示

⊙部分图文源于网络,如有侵权请联系删除

⊙转发分享至朋友圈,劝善戒恶,功德无量

- The End -

修行人的公众号

自然|无为|玄德|清静

“嗣汉天师府”

文章转载自微信公众号:嗣汉天师府

延伸资源下载(道藏、道家经典古籍、太乙神数、七政四余、大六壬、奇门遁甲、梅花易数、皇极经世、四柱八字、六爻、风水、铁板神数、六壬史上最全版古今秘籍汇总|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:天师的书单(十三)《太上说五厨经》发布于2021-11-14 22:24:45