摘 要:君子是荀子思想的主体,被赋予重要的地位与作用。君子可以致善,实现个人的道德修养成就达到善,君子的致善之径会形成一种达到善的规范,为整个社会伦理树立一个学习的标榜,君子之善会引领众人达到一个相对和谐完善的境界。君子以其善来规范大众的伦理,又用其政治作用来实现王道而致治的结果,君子重视礼、法、乐的政治作用与功效,以礼来形成社会的规则与秩序,用法来保障制度的正义与正当,而乐则充当了君子教化的重任。礼法作为制度规范是固定的,君子以其之善与知为制度规范带来权变平衡之术,这样才真正使一个社会实现致治的王道。荀子用君子来构筑了王道理想实现的基础与方法,君子成为具有着伦理与政治作用的思想主体。

关键词:君子;致善;致治

中图分类号:B222.6

文献标识码:A

收稿日期:2018-09-10

作者简介 :高丽(1981—),女,河南泌阳人,上海师范大学哲学与法政学院博士研究生,研究方向:中国先秦哲学。

荀子生活的战国是一个战乱频发的时代,国与国之间的兼并战争不是出于天子的征伐,没有禁暴除害之义,在当时的传统之中,这些战争充满着不义,诸子都想要为乱世找到一个治平的方法,或在乱世找到自己生存的方式与意义。台湾学者陈大齐说认为荀子学说的目的,在于阐发国家如何平治、个人如何善良,即是追求致治致善的途经 。儒家思想中一直有注重个人修养之“内圣”与追求天下大治“外王”的传统,致善与致治最终可达到内圣外王的理想。荀子作为心怀天下、不惧任重道远的儒者,实现社会秩序之“治”也是他的理想,他实现这一理想的主体就是“君子”,荀子的“君子”有着不同于孔孟的意义,也有着不同的致善与致治作用。

一、荀子的“君子”辨析

“君子”一词由来已久,上古时代部落文明中,由于部落众多,对首领称呼也较为杂乱,“君”与“子”皆属于对首领、君主的称呼,是一种君号。到夏商之后君王的称号才逐步规范,但诸侯间的使用仍然较为混乱,直至周代君号、爵号开始标准化。“君”与“子”由最早的君号扩到对君主之子的称呼,后来又扩大到所有实际封地、爵禄,可能继承王位、爵位的上层贵族,到春秋时期,随着贵族人数的不断增加,宗法的逐渐没落,君子的范围也开始扩展,从上位贵族到一般士以上的贵族都可称君子,并在平民阶层崛起之后,君子资格也发生了改变,本来以宗法血缘的世袭为标准但被个人后天努力的才德打破,因而“君子”一词的内涵从代表贵族身份的“位”变为与致力于道德修养的“德”之并存的形式,发展到后来,君子之中“德”的成分越来越重,君子称呼逐渐成为对人道德修养的一种认同和赞赏,这样就有助于让有志之士打破尊卑贵贱的身份局限,靠自身道德才学参与到国家政治治理之中,君子因此成为一种理想的人格象征。

余英时先生认为儒学是“君子之学”重视修己与治人。士、仁者、贤者、大人、大丈夫及圣人等都可以与“君子”可以互通的概念。在不断的历史发展过程中,“君子”的社会身分(“位”)与道德理想(“德”)之间并没有必然的联系,“德”之普遍性常常超越“位”的特殊性,在孔子之前“君子”多侧重于社会地位,而《论语》之中,“君子”除了指地位之外,还用来指人的品性,到了《荀子》因为出现频率较高,其用法就较为复杂,在《荀子》之中“君子”被一再论述,在不同学者与不同《荀子》版本的统计之中,君子出现的次数虽有所不同,但比较先秦儒家的孔子、孟子,荀子对于“君子”的提及与使用仍明显更为频繁。《荀子》中出现“君子”其内涵有关于“位”或“德”,有时是一种“位”“德”兼备之意,按照林宏星教授对君子的理解,可分为道德理想人格层面上的君子与政治理想人格层面上的君子。大概因儒家对君子理想人格的强调多落到个人的德性修为之上,对君子之政治理想人格涉及不多的缘故,也从君子的作用角度区分了其在个人道德层面的致善与在社会层面的致治之别。孔子对理想人格的称谓除君子外,还有圣人、仁者、贤者,孟子则用大丈夫,在荀子的体系之中,意义与君子相近的一些概念“士”、“君”、“圣人”,区分这些概念才能更好的理解荀子的君子概念。

首先,“君子”与“士”的区分。“士”的出现应该比较早,在封建社会形成之初可能已经出现,一般是指成年的男子,最早可能与土地有关的农人,但更多是与战争有关的武士,在春秋战国转变为掌握知识的文士,经历了从武到文的蜕变 。“士”在上古社会中作用并没有特别突出,而其作用逐渐明显是与西周以后社会的发展变化有关,春秋战国是中国历史上一个大的社会转型时期,政治经济文化制度等方方面面都经历了大的变革,“士”也随这场变革而变化,并最终成为这场变革的主角。在早期“士”作为贵族阶层是没有封地与爵禄的,没有实质的统治之权,不在君子范围之内的。春秋战国时期,各诸侯国为了富国强兵,不断招贤纳士,“士”阶层崛起,士与君子的概念逐渐模糊,二者都可以称呼有地位与才德之人。在孔子与孟子的思想之中,士与君子、贤人、仁者区分并不是太过明显,都要以自身的修养来教化人民,而荀子对于士与君子则有着两种情况,一方面在某些分类不太明晰的地方,士与君子有相通之处。“故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也”(《荀子·劝学》) ,君子与士皆可指有德、中正之人。士作为贵族阶层一员,有其“位”,有时荀子会以“士大夫” “士君子”称之,君子与士皆可指有位有德之人;另一方面,在人格修养的层次上,士与君子有所清楚的区别,“好法而行,士也;笃志而体,君子也”(《荀子·修身》) 在荀子的理想人格体系之中,士、君子与圣人是人格修养的不同境界,其在程度是有所不同的。士有着文化知识修养,又具备儒家之“道”的信念,在实际的政治事务中又可以尊守礼法而行,同时还承担着教化百姓的作用,只是在修养的层次与君子有着高低之别。荀子对概念的区分在诸子是较为特别的,但是某些概念其本身及不同的使用过程形成了有着较多的外延交错的情况,因而在面对不同的概念荀子有时会尽量进行区别,有时会跟随传统而运用,在荀子的体系之中,君子较之士有着更为广泛的使用范围,更能体现荀子的理想主体。

其次,“君子”与“圣人”之差别,两者都有对“德”的要求,但也是有着程度水平的区别。“圣”字本义与声音或听觉有关,可能与聆听神之启示、对神祝祷有关,后引申为“智”“通”,而圣人也就具有了神秘化与理想化的倾向,历来孔子常被视为圣人,但孔子本人却不认为自己是圣人,他认为圣人在道德与功业成就上都有杰出表现如尧舜才能达到,是较为难达到的境界,内圣与外王的统一;孟子以性善为基础,人人皆有成圣的本性,只要努力学习不断的在道德与社会实践中充分发扬善端,就有成圣的可能,孟子使圣人的目标变的更为人性化。荀子承继了孔孟的圣人观念但又有所发挥,荀子认为人性有恶的倾向,圣人创作礼来规范社会克服人性之恶的影响,与孟子相同荀子也认为圣人是可积学积善而成的,同样把孔子作为圣人,只是荀子认为相对于得势的舜、禹而言,孔子、子弓是不得势的圣人。荀子的圣人与君子是有所区别的,但君子是可能达到圣人的,圣人是君子之德的最高境界,是可以积之而得的,“故圣人也者,人之所积也”(《荀子·儒效》)君子之德无法与圣人相比,要积善以成德才能期望接近圣人,“因众以成天下之大事”(《荀子·非相》)可达君子之境者要远多于可成圣者,因而君子的影响力更为普遍。

第三,“君子”与“君”之区别,“君”字单用仍多称呼君王,《说文解字》中解释君是身份尊贵可发号施令的人,有时“君”与“君子”也会有意义相近之时,“故与积礼义之君子为之则王”(《荀子·王霸》),君子作为统治阶层中的一员按逻辑是有机会成为“君”的,有“德”可以致“位”,虽然君子上升为王在当时的现实之中不太可能,但是让君有德成为君子是可行的。西方哲学家柏拉图认为人类只有在两种条件下,才能实现天下大治的盛世:哲学家成为我们这些国家的国王,或者国王和统治者能严肃认真地追求智慧成为哲学家 。哲学王是柏拉图实现其城邦正义的必要条件,通过不断的学习与训练,集理论与实践的智慧于一身,掌握了善的理念,用哲学的知识与思维来管理社会政治,实现理想的正义国家。柏拉图的哲学王有着过多理想主义特点,但是从中可以看出想实现一个国家“正理平治”并不是一件很容易的事情,须要有专门的知识与能力甚至是德行,荀子的“君子”概念要成为“理天下”的主体,实现“群居和一”的理想,君子也一定要有专门对于处理社会秩序与国家政治的知识与能力。与柏拉图有相同的想法,荀子希望有德“君子”为君王,或是君王学而为有道之“君子”。“君子”代表了荀子对于政治与道德理想的人格,如此德位兼备才可治国。在荀子思想之中,君子与君在其精神品性上是有相通之处的,其理想状态是作为统治者的君皆是具有君子品质德性之人。

在荀子思想之中,一方面君子以其有“位”有“德”跻身于统治阶层,可能为“君”所用,或是君王本身具有君子之智能与德性,君子因而具有了管理各项事务的可能,这在现实层面之上可以让君子实现其自身的政治作用;另一方面在精神层面上,君子其所代表的理想人格、道德品质、行为标准等等,让君子成为一种规范,以君子广泛的代表性、作用的普遍性保证了其对整个社会规范形成的有效性。芮德菲尔德把整个社会分成两个阶层,上层统治阶层看作大传统,大传统的精英阶层创造了全社会的智慧生活,世俗人们所创造的是小传统,小传统的世俗人民是不会思考的 ,从中国文明的创造来看,上层精英集团在一定时期会垄断知识文化的学习权力,但是文明的创造却不仅仅是由上层精英可以单独完成的,低层农民的智慧也常常会给上层精英以启示,文明的创造常是在上层精英与下层人民之间相互影响与交流之中形成的,因而芮德菲尔德的观点是存在有问题的,但是在中华文明形成过程之中的确是存在着一种掌握着文化智慧与权力的精英阶层,荀子的“君子”形象就带有精英的意味,罗哲海认为荀子是早期儒家中最极力鼓吹精英统治的人 ,林宏星也认为荀子的君子观念是儒家精英政治意识的体现,呈现出极明显的精英治国或贤人政治特点 。因而可以把荀子的君子定位于精英,在当时的语境之中应该称之为“贤人”,荀子的“君子”这种“精英”,有着三种特征:首先是身处于上层统治者之中,这种地位的保障使君子具有了治国理政的合法性;其次地位与权势容易产生各种诱惑,君子须要有道品性来保证君子之言行正当;第三,君子要实现天下大治,还要有知识、能力与智慧。“君人者”“人君”的王者与“士君子”的臣子都在精英阶层之中,荀子尊君之重者在于君之德、道、智、能 ,荀子的君子在这一意义上包括了统治阶层的精英,这与注重理想道德人格的孔孟君子观念有侧重点有所不同,荀子的君子更注重伦理、政治哲学作用。

二、君子致善

荀子的君子致善,不仅是个人道德达到善,同时也意味着在社会人伦之中实现善,致善从某种意义上意味着善是后来达到的,其逻辑起点便在于不善或是恶,通过一定的方式与努力最终实现善,这与荀子的“性恶”理论相互照应。在荀子的思想之中,人性恶成为其思想的一个极具辨识性的观点,也是人们对荀子批评的一个重点,其实荀子的人性观念并不是一成不变的,“人之性恶,其善者伪也。” “性者,本始材朴也” , 荀子的“性”指的什么,性恶、性朴又是各从哪一角度讲的,是不是自相矛盾?在荀子思想体系之中,性是生之所以然的、不事自然的,天生本然未经人为后天改造与加工的,因其为天生的,而善恶是一种后天的价值判断,是先天的性所不具备的,性就其天生的自然本质而言是无所谓善恶之分,荀子认为在这一意义上讲人性是朴的,生而有之,但生之后,性要受到很多因素的影响,其中“欲”作为其中的关键,荀子对此有着很清醒的认识,“欲”也是人生而有之的一种自然的本能,是人所共有的,圣人、君子、小人皆同,从这一角度看,“欲”本身不具备道德善恶的区分,人去满足其本然的“欲”可能没有善恶之分,但是人是一种能群的集体的生物,在社会群体之中,若是人人都想着满足自己的欲望,而不加限制那么有限社会资源就会不足,紧跟着就会产生争乱,欲若节制会有倾向争斗与混乱的可能,也就有了“恶”的结果,“欲”生恶果的可能成为性恶的基础,从这一逻辑讲,性“朴”与性“恶”之间并没有根本性的对立与矛盾。荀子对于人性复杂性的认知使其对于如何实现人之致善有着更为清晰的诠释。性恶是指人之欲不加节制的必然结果,作为一个对自我有着深刻反思精神的君子,“君子日参省乎己”,是有着向善的追求与努力的,而性也可以“化”达到“伪”,性伪合的话也就可达到圣人之境。从恶的倾向中转变为致善的结果,并不是所有人都可以达到的,而君子则是其中做的比较好的人,相对于更好的圣人境界的不易实现而言,君子具有致善可能性,又对社会其他成员的着良好的规范与示范的价值,君子可实现的广泛性可以保证其意义的典型性。那么如何让君子达到致善,让君子从一般人脱颖而出,成为个人品德道德的规范变性恶为善呢?

(一)君子必学

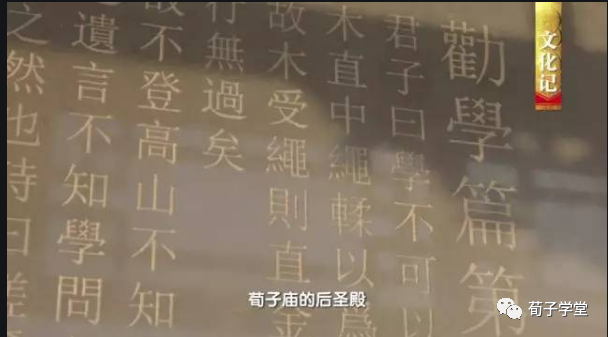

君子与大众的本质是一样的,而君子之所以异于常人之处是以“学”为基础的。“君子以德,小人以力;力者,德之役也。”(《荀子·富国》) ,君子的作用体现为成德施教,以其自身之“德”来教化大众,荀子认为人性是恶的,因而必须通过“学”,化性起伪,整个社会的教化与治理就需要有位德兼备的君子来实现,君子修德的主要方法就是“学”。荀子认为“人之性恶,其善者伪也”(《荀子·性恶》) ,这里所说的性恶可以成为学之必要的逻辑起点,人性之中的欲望所导致的恶之结果,会成为致善的最大障碍,要克服人本能中趋利避害,使人对自己利益不要关注过多,就要靠学习来进行不断的克制与纠正,圣人一样有其性恶之处,能化性起伪是学之极致,君子也可以改变人性,而这一过程“学”是其中关键。若是放弃了学习人与禽兽便没有了区别。另外,事物发生总有其原因,福祸荣辱之产生多源于自身的言行,而不断的学习过程可以让自己时刻警惕从而避免祸辱的出现。《荀子》首篇即为《劝学》可见“学”之重要,而学的主体便是君子,教育在先秦时期虽然已经不再是贵族的特权,孔子提倡有教无类,但是囿于经济与社会发展的条件,能够“学”仍多限于士、君子,因而君子之学便具有了两重意义,一方面可以提高自身道德、知识修养,君子以学来立身修德,使自己更加完美,“君子之学也,以美其身”(《荀子·劝学》) ;另一方面因君子自身“德”的表现而成为众人的法则,可以提高了整个社会修养与风气,君子通过孜孜不倦的“学”让自己言行成为众人效仿的法则。“君子之学也,入乎耳,著乎心,布乎四体,形乎动静。端而言,蝡而动,一可以为法则。”(《荀子·劝学》) 这为整个社会的“学”创造了条件,君子以其自身为法则成为教化的手段。“学莫便乎近其人”“方其人之习君子之说,则尊以遍矣,周于世矣。”(《荀子·劝学》)通过近于君子其人、对君子之学的学习,可以养成崇高的品德与学会广博的知识,更可以明晓世事,这样就达到教化的目的。这便是君子必学的作用与意义,那么学什么,如何学呢?

《荀子·劝学》开篇即是“君子曰:学不可以已。”学习对于君子是一件永无止境之事,学习的过程也是让自己不固步自封的过程。学习要坚持终身,内容不是单纯的知识学习,而是从知识到智慧,从学问到做人的广博范围。“学之经莫速乎好其人,隆礼次之。上不能好其人,下不能隆礼,安特将学杂识志,顺诗书而已耳。则末世穷年,不免为陋儒而已。将原先王,本仁义,则礼正其经经纬蹊径也。”(《荀子·劝学》) 从荀子的表述可以看出,君子之学以受教于贤者最为有效,其次是尊崇礼义,而只会书本的只是陋儒,先秦儒家对学习一直都不单纯落于经典书籍之上,“子夏曰:贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”(《论语·学而》)儒家之学是要学会做贤者、圣人,以学的路径实现对个人生命境界的提升。荀子的学法不一而足,最为重要的是两点:专心与积累,也即“虚壹而静”与“积善成德”。学习要专心致志,一心一意奉行仁义之道,这样才能称为善学。虚心、专心、静心从而可以体察道,真正达到学之目的,就再也不会被任何事物所蒙蔽,学习时用心专一,内心清明最终才有可能成为圣人。人之不同也非由天生注定,可以为尧禹、桀跖、工匠、农贾,只是埶注错习俗的积累不同,“故人知谨注错,慎习俗,大积靡,则为君子矣。”(《荀子·儒效》) 甚至积累足够是可以成圣的,可知积之重要。这些不单为学习之道,也是做事之道,更为君子为人处世之法。荀子认为圣人之性与众人之性同,之所以不同于众者在于其能“伪”,“可学而能,可事而成之在人者,谓之伪”(《荀子·性恶》),伪是可学的,从这一角度讲,人人都具有成圣的可能,但是可能之事并不是全部可以实现,荀子对此有清醒认识 “小人君子者,未尝不可以相为也,然而不相为者,可以而不可使也。”(《荀子·性恶》) [君子通过“学”保证了这种可能性,“学”是君子所立的根基,《论语》《荀子》不约而同的选用“学”为开篇内容,可见儒家对学的重视,学是君子立身之道,是君子之“德”实现的保证,更是君子产生影响作用的前提,学之积累是君子可以致善的关键。

(二)君子必辩

君子终其一生学不可以已,学作为君子内在修身修养的方法是致善的最重要途径,也是其发挥其作用的前提,在学之外,辩是君子致善的另一个重要内容,同时还是君子伦理作用的一种体现。君子之辩并非单纯的言语的论争,辩的产生是一个理性的认知过程,在辩之中产生分辨的能力从而可以更好的把握真理,同时辩也是一个说服的过程,也是君子之善在社会中得以传播与产生影响的过程。

君子之辩是一种解蔽。荀子首先对自然与人的关系之中的一些经验无法证实之蔽进行分辩论证。在战国时虽然许多思想家开始反省自身,开始理性思考自己的处境与生存方式,但仍存在着相当多与原始巫术相关联的迷信观念,这些观念在人们的日常生活中不断的造成有害的思想与行为,这就需要一个分辨、证明、说服与转变的过程。荀子用辩的方式对他所看到的谬误进行了解蔽。星坠木鸣等自然灾异只是自然界的现象与人世治乱无关,天人相分,天只是客观的自然与人世的治乱、君王的存灭与天的运行没有关系。天命作为一种超自然的合法性,一直被在位者统治所看重,但是荀子对于天命之说的神秘与不可证实性持一种理性的怀疑态度。他认为相对不可把握的天道而言,人道才是人所真正要注重的地方,因为人是可以与天地相“参”的,“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参”(《荀子·天论》),人的作用就被提升到可以与天地相提并论之处,天若无法主宰于人事,人对人道的主宰就难能可贵,荀子的这种天人关系的认知在当时的社会环境之中相当理性,具有强烈的现实主义精神。生老病死、福祸时运是人类较难弄清楚根源,因而总充满着神秘色彩,荀子认为死人是无知的,鬼神只是人在神智清醒的情形下的一种虚伪幻觉其实并不存在,而礼仪之中的丧礼与祭祀的设置,在君子看来也只是人事,只是一种表达人的自然情绪的恰当方式,不清楚的百姓才会以之为神。相术来辨吉凶也是荀子所不认同的方法,形体容貌的美丑与价值判断的善恶并不是真正存在着必然因果联系,心术的善恶才能真正决定吉凶走向。由于知识局限对于自然界的种种:灾异的莫测、福祸命运的诡谲、生老病死的无常等等,都是当时大多数人们无法给予合理解释的,由此产生了巫术迷信,这是原始社会以来人们自然知识的一种积累,带有神秘性,这种神秘性与荀子的理性主义精神是相背的,因而荀子对此进行了一系列的辩说,在这一过程之中,荀子树立了人的主体性与自主性,充分肯定了人的价值与理性的意义,他的可制天命而用之的精神,确保了人在自然之中的地位,君子才能保证可以实现自身的完善,从而彰显了人在自然之中的主体性与掌控性。

其次对于社会关系之中种种问题的解蔽,也是君子之辩的重要内容。荀子所生活的战国不但是一个战争频生的时代,也是一个思想激烈交锋的时期,诸子百家不同学说与流派之间不断的争辩更是这个时代与众不同的特色。各种观念的论争辩说不仅仅是学术思想的分歧与地位之争,也不仅仅是救时之急的平治方法的纷争,更是对于自己立身处世的合法性的证明与诠释,在乱世之中给自身存在及意义以合理解释。辩是立言的过程,是在理论找到致善的途径,诸子都在以自己的言辞与著述为工具达到确立自己与说服别人的目的,在辩的过程,也是理论不断的清晰与深化的过程;同时辩也是一个立身的过程,为找到善一个实现的外在途径。春秋战国的诸子很多招徒授学、奔走列国、著书立说,有的甚至影响一些国家政治走向,其学说常常言之成理或持之有故,因而欺惑众人,荀子对于异说也进行了辩驳的论辩方式。尤其到了战国后期学说观点众多,其中也有不少理论学说过于片面、夸张或是谬误,荀子认为这是心术之患,蔽塞之祸,要解蔽清理异端、异见。对于墨家的节用、节葬、非乐都是从现实的功用角度出发,对儒家的礼乐文化进行了实用主义的距斥,墨子认为礼乐华而不实只能带来大量的浪费与虚伪,这与人的自然本性相背,而荀子就墨子所忽视的社会人群的复杂性需要要礼乐来进行调节与分治进行了辩说,礼乐具有着超功利的价值,这是墨子所没有认识到的。许多辩者用一些琦辞怪说颠覆日常的常识,以造成新奇效果同时也会带来认知的混乱,名与实之间的错乱常影响秩序的正常维持,要按约定俗成,大家皆可以普遍的认同、遵守且可以相互交流。辩说的说服过程是要揣摩人的心理,随着人心的瞬息万变而不断的随机应变,要有有效的说服方法与角度,重于权变,而不会执著于一定的真理与原则,这就造成了名辩家的口舌虽利,才智过人但并不为被荀子所肯定。荀子认为论辩要有道义上的原则、担当与信念,要有仁心大道,不能仅为个人的功名利禄而不太在意事实的对错与善恶之别。

君子不仅要修身致善,还要把善传播开来,君子之致善必然喜善并希望众人皆可以善其所善,已欲达而达人的推己及人是儒家君子的一种担当、责任与本能,要传达善则君子必辩,辩是君子之善达其所成的重要方式与途径。君子是荀子人生致善的标准与模版,通过君子与小人的对举,警示人们要作出正确的行为与选择,君子、小人与善、恶一样具有着很强的象征、评判与劝导的作用。君子之善如同“玉在山而草木润,渊生珠而崖不枯”(《荀子·劝学》),其立身处世也如玉之光泽、渊之生珠润物而不枯,因而君子之致善非只个人之善,也是众人之致善的模式。从修身起,君子可以辩治众人,可以理万物天地。

总而言之,君子与众人在本性是一致的,但是君子可以通过学之积累以致善,同时可以以辩之方式传播其致善之作为,最终使众人皆得到成就善之德行,因而致善并不仅仅是一个君子达到自身道德修养境界的过程与结果,同时也是君子以其致善之行来熏习众人,为社会树立规范引领社会走向致善的过程,从而君子致善具有了伦理规范的意义与价值。君子致善是从个人道德修养与社会伦理角度实现人之向善致善的过程,这是一个社会组织可以实现正理平治的一个基础,但要实现天下大治,还要从政治哲学的角度来思考君子的作用。荀子作为儒家思想家是尤其重视礼乐教化,但不同于孔孟之处在于他同时注重法的作用,隆礼重法是荀子政治思想的重点之一,因而在“礼”“法”“乐”等是荀子实现其政治理想的重要手段,而君子对此具有关键性的作用。

三、君子致治

君子致善是从个人道德修养与社会伦理角度实现人之向善致善的过程,这是一个社会组织可以实现正理平治的一个基础,但要实现天下大治,还要从政治哲学的角度来思考君子的用。荀子作为儒家思想家是尤其重视礼乐教化,但不同于孔孟之处在于他同时注重法的作用,隆礼重法是荀子政治思想的重点之一,因而在“礼”“法”“乐”等是荀子实现其政治理想的重要手段,而君子对此具有关键性的作用。

(一)君子——礼之始

儒家一直都强调礼的重要性,君子与礼一直有关密切关联。孔子把礼看作实现“仁”的途径,克己复礼可以达到仁。君子之立要依靠学习礼来完成,君子区分于众人的方法就在于礼,“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也”(《论语·先进》)君子以礼使自己言行合乎规范,作为统治阶层若是好礼守礼则百姓也会受到影响。在孔孟看来,礼是一种古已有之的制度,可以使国家有序,不同于孔孟把礼作为一种政治制度,荀子把礼扩展为一种伦理规范,作为制度之礼只作用于以君子为代表的精英统治阶层,礼不会下于庶人,礼于普通大众是没有太大关系的,只要“上好礼”就可以了,大众只是被动受到影响而“易使”,君子则以礼为准则来加强道德修养,礼就是处理事务的规范,而君子治国一定要用礼来进行约束,否则就会陷入杂乱无章之中,礼作为一种规范其最大的作用就是调节社会之中的各种复杂关系,使社会井然有序。荀子对礼的规范作用加以强化,“故人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”(《荀子·修身》)礼对于个人、统治阶层、整个国家都有着重要的意义,要实现国家的长治久安,礼之规范是其中不可或缺的要素,礼的执行者主要是君子,但其学礼为礼的结果却要施之于大众,这样礼便对大众起到了规范作用。汉学家狄百瑞把儒家君子与犹太先知并论,认为君子像犹太教中先知一样,担先知角色要提醒统治者为百姓谋神祉,同时作为统治阶级中的一员,君子还要为统治者服务,因而最理想情况是君子成为皇帝的同僚和导师。荀子也有相同的认知,荀子谈到“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。”(《荀子·礼论》)对天地与祖先的祭祀是自上古以来礼之本,但荀子在此加入了君师,君王或师长皆有位有德是君子之类,荀子把君师立为礼之本,是国家得以治的根源,礼成为君子实现其政治理想伦理规范的基础与方法。“礼义者,治之始也;君子者,礼义之始也”(《荀子·王制》)有君子才有了礼义,有礼义了才能实现国家的治理。

礼为上古先民的祭祀活动,常与生死鬼神之事相关,荀子淡化了礼的神秘色彩,把礼作为致治的工具,礼如同规矩绳墨一样,可以纠正人性之中恶的倾向,矫正人的偏邪行为,是一种可以趋人向善、促世于治的工具,作为工具应该是由人来创建与控制的。荀子认为圣人制礼,其目的是为了养欲与明分。欲望是人生而有之的,一个群体内部,人人皆追求自己利益就会产生纷争,圣人为平息这种争乱而为欲望设定了界线,肯定界线内的欲望而控制界线外的欲望,而这一界线就是“礼”,这样物与欲就可以保持大致平衡,从而消减了纷争,因而礼是可以满足一定程度的欲望,礼可养欲。礼的另一重要目的就是明分,以礼为标准来对人之等级地位、伦理关系、社会分工进行明确。荀子对礼的诠释使礼具备了实现天下正理平治的基础:养欲是因为人的生理心理特性的存在,这为礼的产生提供了自然的基础;明分就为等级差异等问题找到一个合理性的解释,也成为等级制度找到了合法性正当性的保证。礼作为君子之道,可以帮助君王实现治理。君子之使命是要以礼来治乱的,“无君子,则天地不理,礼义无统,上无君师,下无父子,夫是之谓至乱。”(《荀子·王制》)君子可做天地之参,万物之总,民之父母也是以礼来实现的,礼是君子价值的体现,同时礼可以使君子明智,“君子审于礼,则不可欺以诈伪。”(《荀子·礼论》) 君子不易被欺是因为其对礼的明了清楚,礼是社会道德规范的极点,法礼足礼就可为有原则的士君子。“礼者,所以正身也”(《荀子·修身》),礼可以使君子与众人一样的本性发生改变,化性起伪,君子依礼可以达到“伪”,而众人也会产生这样的结果。君子以“礼”为载体实现自己对社会的理想,而君子本身也是礼义之始,礼义之执行、传播、悍卫皆是靠君子来实现。总之,君子的政治作用是以礼之形式得以实现,礼是君子治世理想的表现方式,君子与礼之间呈现出相辅相成的关系。

(二)君子——法之原

法与礼是同源的,“圣人积思虑,习伪故,以生礼义而起法度”(《荀子·性恶》)礼义法度皆源于圣人,皆因人之性恶“古者圣王以人性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义,制法度,以矫饰人之情性而正之,以扰化人之情性而导之也,始皆出于治,合于道者也。”(《荀子·性恶》)礼法在本质上有相通之处,法是礼的制度化与外化,“荀子生战国末,时法家已成立,思想之互为影响者不少,故荀子所谓礼,与当时法家所谓法者,其性质实极相逼近。” 荀子所言之“礼”与法家之“法”同样作为其实现各自政治理想的手段本质有相通之处,但“礼”与“法”也有所区别。多言而类的圣人是达到礼之境界的,而君子可达者是少言而法,由此可见,礼法虽同源,但礼仍是先于法的。礼是一种教化手段,是促人向善与形成秩序的方式,是内化于心而成之于外的形式,法则是一种带有惩戒性质的手段,是用刑罚来阴止恶行,是用外在的形式来对人进行约束。儒家思想中礼是实现王政的主要手段,而法则是礼的辅助形式,若是过于侧重于法的话,就会形成霸道而非王道,因而孔孟对法并没有特别的重视,荀子则有所不同,他认为作为治国的手段法是不可或缺的,相对于礼法,君子更为重要。“君子也者,道法之总要也,不可少顷旷也”(《荀子·致士》)君子是法之总要,法为社会国家安定的基础条件与保证,君子的作用与价值可以通过法得以表现。

荀子认为礼法是要依靠人才能得以施实,君子是实现天下大治的根本。法即使是完备的,但面对现实复杂多变的情况仍是无法面面俱到,固定的法对灵活而具体的事实不能随事而权变,只能靠人来作灵活的变通处理。君子是由礼法熏化出来的,有着良好的修养与理智,有着清晰的判断能力,可以保证在复杂的事实面前做出最好的决断,最好的法与君子在本质上是一致的,因而君子是法之原。法要以君子为根本,“君子者,法之原也。故有君子,则法虽省,足以遍矣;无君子,则法虽具,失先后之施,不能应事之变,足以乱矣。”(《荀子·君道》)法不可无君子,“故有良法而乱者,有之矣,有君子而乱者,自古及今,未尝闻也。”(《荀子·王制》) 由此可见,君子对法的必要性。“君子者,治之原也。官人守数,君子养原;原清则流清,原浊则流浊”(《荀子·君道》)当君子给法的正当合理性,百姓顺法而行之时,社会国家才能实现安乐平和,“法”也是君子价值的一种体现,用法而使国治也是君子的重要作用的体现。

(三)君子——乐之成

儒家十分重视“乐”,“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》) 荀子认为“君子明乐,乃其德也”(《荀子·乐论》)乐可以反映出国之治乱,荀子把乐看作君子正身安国的必要步骤与措施。乐带有强烈的教化作用,“夫声乐之入人也深,其化人也速,故先王谨为之文。乐中平则民和而不流,乐肃庄则民齐而不乱。”(《荀子·乐论》) 这是因为音乐是人内心深处的声音,乐合乎伦理秩序,君子是实行礼乐教化的行动者与实施者。荀子也说“夫乐者,乐也,人情之所必免也”(《荀子·乐论》) 面对墨子的非乐主张,荀子进行了批判“墨子曰:乐者、圣王之所非也,而儒者为之过也。君子以为不然。乐者,圣王之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗。故先王导之以礼乐,而民和睦”(《荀子·乐论》)乐对大众有如此明显的移风易俗之用,君子也必然以此为道。君子以各种不同的乐来表达不同的心情与思想,乐行志清,乐可以带给人身心各方面的平衡与愉悦,更进一步,对于一个社会整体而言,音乐可以表达和谐的氛围,在这样的情境之中移风易俗,使天下得到安宁,君子得以乐其道,小人可以乐其欲,各得其乐,因而乐是正理平治的较高境界,“故乐也者,治人之盛者也”(《荀子·乐论》),当然乐也是有好坏之分的,君子对此有着清晰的判断与取舍,“故君子耳不听淫声,目不视邪色,口不出恶言,此三者,君子慎之。”(《荀子·乐论》),有此明智的态度才真正能达到乐对大众的教化作用。乐成就君子之善,君子也促成了乐之教化作用。“礼”“法”“乐”作为实现天下致治的手段,也是君子发挥其作用的重要表现方式。荀子用礼、法、乐来实现自己的王道理想,而君子是使这些制度发挥最大作用的主体。

四 、总结

在儒家思想中君子一直是理想人格的象征,狄百瑞认为君子的作用类似于犹太教中的先知,但君子较犹太先知背负着更为沉重的责任,一方面要替百姓代言、要纾解百姓的苦难;另一方面又要对君王负责,给国家以合理的制度与管理、富国强兵。“儒家学者缺乏能够清晰表达思想的公民所提供的有组织的支持,或者缺乏由舆论工具提供的有组织的支持。他们经常不得不单枪匹马面对大权在握的统治者,他们越是有良知就越容易成为烈士,或者更多的时候成为政治空想家。”这也许是先秦诸多君子的共同命运,理想与现实之间总是存在着巨大的差距。君子之上被赋予了太多的道德的苛求与现实的责任,但在实际的政治活动之中却没有自己相对权利与活动基础,因而常常失败。荀子认识到了君子作为王道实现者的重要性,也看到孔孟过于重视个人道德修养的局限,扩大了君子致善的范围,从个人修养扩展到大众伦理规范,以此来涵盖整个社会,从而为实现王道的政治致治提供了前提,在致善与致治之间架起了沟通的桥梁,但是荀子的努力仍然偏重于以君子为代表的统治阶层,大众总是处于被动的接受地位,其后果常常无法达到其最初的设想。

参考文献:

[1] 陈大齐.荀子学说[M].台北:中央文物供应社,1954.

[2] 余英时.中国知识分子论[M].郑州:河南人民出版社,1997.

[3] 东方朔.差等秩序与公道世界[M].上海:上海人民出版社,2016.

[4] 顾颉刚.史林杂识初编[M].北京:中华书局,1963.

[5] 王天海.荀子校释[M].上海:上海古籍出版社,2016.

[6] 柏拉图著,郭斌和,张竹明译.理想国[M].北京:商务印书馆,1986.

[7] 芮德菲尔德著,王莹译.农民社会与文化[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[8] 罗哲海著.陈咏明,瞿德瑜译.轴心时期的儒家伦理[M].郑州:大象出版社.2009.

[9] 程树德撰,程俊英,蒋见元点校.论语集释[M].北京:中华书局,1990.

[10] 狄百瑞著,黄水婴译.儒家的困境[M].北京:北京大学出版社,2009.

[11] 梁启超.先秦政治思想史[M].北京:东方出版社.1996.

荀子劝学, 荀子, 荀子简介,荀子修身,劝学荀子

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:致善与致治——荀子“君子”的作用分析发布于2023-03-19 21:45:44