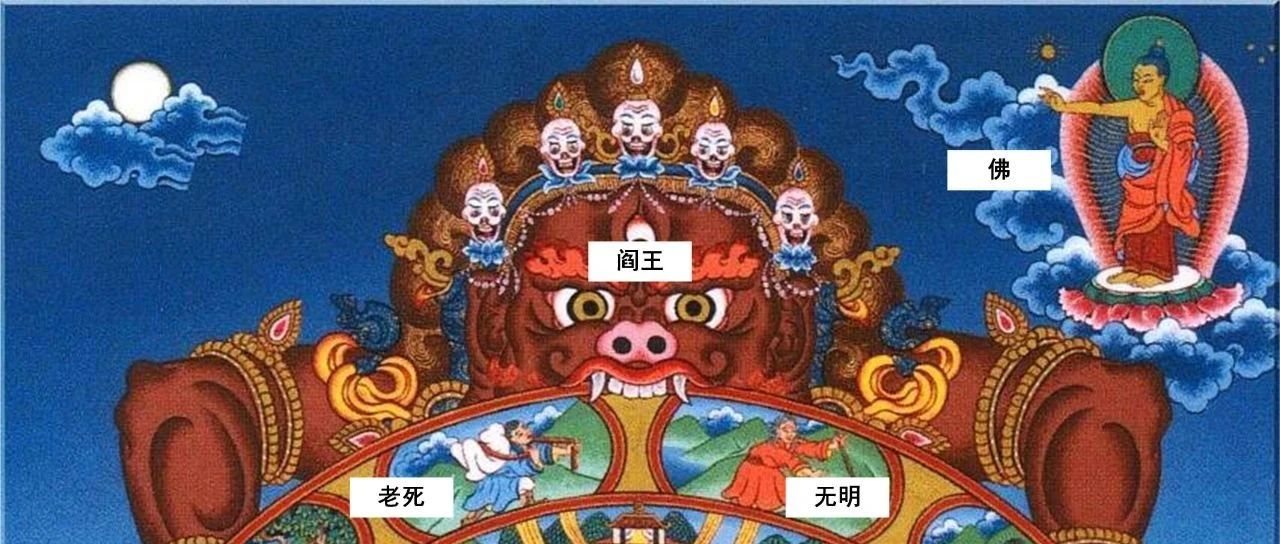

玄奘法师作《八识规矩颂》,其中“七识颂”中的第二颂“恒审思量我相随,有情日夜镇昏迷”,是说第七识是恒常的审虑思量,执第八识为内自我,并始终伴随着这个“自我”。正是由于第七识始终执著于自我,因而有情众生每时每刻处在生死长夜之中,不能自我觉醒。也就是说,能恒审者为末那(也就是“我执”),所恒审思量者为第八阿赖耶识所变的相分,即我相,一切有情日夜不间断的昏迷其中,从而造生死业,因此我执,是生死根本,轮回之因。

此末那识(我执)又称不共无明,“如有颂说。真义心当生。常时为障碍。俱行一切分。谓不共无明。” 偈颂上面说:“我们的眞实心本来应当生起的,就是被一个坏东西,常常障碍住它,所以在甚么时候都不能现行了。这是甚么人呢?就是不共无明啊。”

“是故契经,说异生类,恒处长夜,无明所盲,惛醉缠心,曾无醒觉。” 所以经上说:“一切异类受生的有情,他们所以恒常住在长夜黑暗的地方,就是被这不共无明所盲了眼;好像昏醉了的人缠缚了心一样,向来都没有醒觉过。”

我执的危害非常大,“内执我故。令六识中所起施等。不能亡相。” 就是前六识无论作什么善事,而第七识的我执还是照常有的。经上说:在凡夫位虽然有时候是善性,然而,还是恒常带有我执。设若没有第七识的话,那行善的时候就不应当有我执。

就是说,在凡夫位起恶和无记的时候,固然不必说,那一定有我执;就是前六识作善的时候,而第七识还是照常的向内执着第八识见分为我。因为第七识向内执我的原故,所以前六识虽然有时候行布施、持戒等善法,然而还是不能够忘相。

“故瑜伽说。染污末那。为识依止。彼未灭时。相了别缚。不得解脱。末那灭已。相缚解脱。言相缚者。调于境相。不能了达如幻事等。由斯见分相分所拘。不得自在。故名相缚。”所以《瑜伽师地论》上说:“染污的第七识为前六识染污的依止。”就是说,如果第七识染污没有灭除,那前六识分别相的缠缚,无论怎样总是不得解脱。一定要到第七识的烦恼灭除了之后,那外面一切的相缚才可以解脱。相,就是相分;了别,就是见分。怎样叫做相缚呢?就是对于一切所缘的境界,不能够用智慧去观察,了达一切法都是如幻如化,不是实在的;由此见分被相分所拘,弄得两下都不得自在,因此叫做相缚,也就是被境相所缚。

这就是为什么世间人种种学问,很难得道。因为“由见己故。不得道。己者我也,即我执,至人逢苦不忧。遇乐不喜。由不见己故。所以不知苦乐者。由亡己故。得至虚无。己自尚亡。更有何物而不亡也。”

达到无我境界的人,逢物不生是非。是者我自是。而物非是也。非者我自非。而物非非也。即心无心。是为通达佛道。智者任物不任己。即无取舍违顺。愚者任己不任物。即有取舍违顺。不见一物。名为见道。不行一物。名为行道。

因此,儒、释、道三教圣人,深深知道病根在此,所以不约而同说无我。好的医生必须针对病根下药,所以儒家四书之一的《大学》说,“正心必先诚意。诚意必先致知。而致知在格物。”物,对我而言。“物”和“我”的抗衡就像两座山,对抗的话,物、我各不相到。格,就是到的意思。对抗,就宛然成二,到的话就一了。所以格物二字,也是“无我”的别称,一个意思。如果没有”我”从中作崇,那么心自然正,意自然诚了。

《论语》中的“克己”、“毋意,毋必,毋固,毋我”,此四言者,肝胆毕露。己,我私;意,生心;必,待心;固,执心;我,我心;克,尽绝,毋,禁绝,意思是教人尽绝此意、必、固、我四者之病也。因此圣人虚怀游世,寂然不动;物来顺应,感而遂通。

道家的《庄子.内篇.应帝王》中说“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。” 《庄子.内篇.逍遥游》故曰:“至人无己,神人无功,圣人无名。”《庄子.内篇.齐物论》“子綦曰:…今者吾丧我,汝知之乎?”《庄子.内篇.人间世》中的“唯道集虚。虚者,心斋也” “回之未始得使,实自回也;得使之也,未始有回也,可谓虚乎?”夫子曰:“尽矣!”《道德经》中的“ 何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?”

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:为什么众生日夜昏醉?发布于2023-06-27 07:07:18