今日分享

赵敏俐老师的《<魏晋南北朝大文学史>序二》

作 者 简 介

赵敏俐,男,1954年生,古代文学博士。现为首都师范大学资深教授,博士生导师。教育部人文社会科学重点研究基地——中国诗歌研究中心主任、首席专家。国家社科基金项目评委,中国古代文学国家重点学科带头人。首位获教育部一等奖、北京市一等奖等科研奖8项,获国家级、北京市等教学奖4项。主持国家重大、教育部重大课题5项,是国家重大项目首席专家。在《中国社会科学》、《文学评论》、《新华文摘》等刊物发表论文150余篇,出版专著15部。

中国人自己编写文学史的历史,到现在至少已经有一个多世纪了。迄今为止,相关的文学史著作不止上千部。但是人们还是在不断地推出新著。何以如此?我想原因不外有两个,第一是几千年的中国文学发展本身就构成了一部丰富多彩的历史,值得后人不断地总结梳理;第二是希望通过史的描述,让人们更好地把握和学习中国文学,传承优秀的中华文化。也正因为如此,一部优秀的文学史著作,往往成为一位古典文学研究专家或一个时期古典文学研究的代表性成果。

其实“文学”本身也是一个不断变动的观念,其最早见于《论语·先进》:“文学,子游子夏”一语。意指“文章博学”,此为孔门四科之一,代表人物是子游和子夏。由此衍生,则专指那些学问渊博的文人或者儒生。《韩非子·六反》:“学道立方,离法之民也,而世尊之曰文学”。到汉代还沿用这一概念,《史记·孝武本纪》:“上乡儒术,招贤良,赵绾、王臧等以文学为公卿。”《汉书·武帝纪》元朔十一年诏曰:“选豪俊,讲文学。”至于略近于我们今天所理解的“文学”概念,古人则单称之为“文”,指一切有文采的东西。《周易·系辞下》:“物相杂,故曰文。”而这种文,在古人看来,实际就是万事万物外在形态的自然显现。故刘勰在《文心雕龙·原道》所说:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。惟人参之,性灵所钟,是谓三才。为五行之秀,实天地之心,心生而言立,言立而文明,自然之道也。”这种观念一直沿续到清朝末年,如章太炎就说:“什么是文学?据我看来,有文字著于书帛叫做‘文’,论其法式叫做‘文学’”。所以在他的心目中,“文学可分有韵无韵二种:有韵的今人称之为‘诗’,无韵的称为‘文’。[①]其中无韵的“文”中就有经、史、子、序、奏、论、碑、传、书等多种文体,几乎无所不包。

考察中国人自己编写的最早的几部文学史,如林传甲、窦警凡等人的著作还是如此,甚至连文字学的内容也放在里面。而真正具有现代意义的文学观念的讨论,当在20世纪初始。如王国维在《国学丛刊序》中说:“学之义广矣,古之所谓学,兼知行言之;今专以知言,则学有三大类:曰科学也,史学也,文学也。凡记述事物而求其原因,定其法理者,谓之科学。求事物变迁之迹而明其因果者,谓之史学。至出入二者间而兼有玩物适情之效者,谓之文学。文学中有二原质焉:曰景,曰情。前者以描写自然及人生之事实为主,后者则吾人对此种事实之精神的态度也。……要之,文学者,不外知识与感情交待之结果而已。”从这段论述中可以看出,王国维试图从现代学科划分的角度,将中国传统的经史子集之学分为具有现代意义的科学、史学与文学这样一些新的学科,但是他这里所说的“文学”仍然是个比较宽泛的概念。

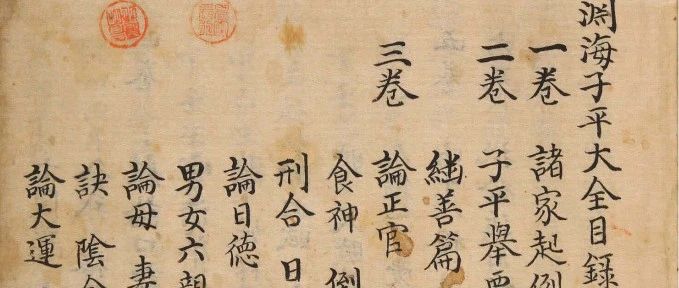

真正试图将这种文学观念的探讨和中国文学史的写作合为一体,并产生重要学术影响的,当属谢无量。1918年,谢无量出版了《中国大文学史》,在这部书第一篇的绪论中,第一章的题目就是《文学之定义》,在这里,他首先考察了“中国古来文学之定义”,又考察了“外国学者论文学之定义”,最后他认为,在中外学者中,只有英国学者庞科士(Pancoast)在他的《英国文学史》中所下的定义最好:“文学有二义焉。(甲)兼包字义,统文书之属,出于拉丁语Initera。首自字母,发为记载,凡可写录,号称书籍,皆此类也,是谓广义,但有成书,靡不为文学矣。(乙)专为述作之殊名,惟宗主情感,以娱志为归者,乃足以当之。文学虽不规规于必传,而不可不希传,故其表示技巧,同工他艺。知绘画音乐雕刻之为艺,则知文学矣。文学描写情感,不专主事实之智识。世之文书,名曰科学者,非其伦也。虽恒用历史科学之事实,然必足以导情陶性者而后采之。斥厥专知,撷其同味,有以挺不朽之盛美焉。此于文学,谓之狭义,如诗歌、历史、传记、小说、评论等是也。”[②]这是中国人在自己的文学研究著作中第一次明确地表示接受外国人的文学定义,并将它与中国传统的文学观念进行比较,最后择善而从。尽管谢无量在这里还没有提出自己的文学定义,他的《中国大文学史》中还包括经学、文字、史学方面的东西,可是在他的著作中开始强调文学导情陶性的方面,特别指出了对文学要做“精神上之观察”,要注意文学的“美的特质”,这显然是具有现代意识的文学观。此后,“五四”学人在科学精神的感召下,对文学的本质问题开始了更为深入的探讨,具有现代意义的中国“文学”观念由此而诞生。

文学观念的变革,对二十世纪中国文学研究产生的影响,最终体现在文学史的编写上。如果我们把二十世纪的中国文学史编写分成几个阶段的话,可以看出,在上世纪初,以窦警凡、林传甲等人为代表的文学史可算是第一个阶段,这一阶段的文学史家基本上仍然坚持的是传统的泛文学观,但是如黄人和谢无量等人,开始吸收和借鉴外国的文学观念。第二阶段是“五四”以后到二十年代,这一时期的文学史家,基本上不再用传统的泛文学观,而是根据自己对于文学的理解,各自创造新的体例。他们除了编写大量以“戏曲”、“小说”、“白话文学”为代表的个体文学史外,还写出了新的通史性的中国文学史。第三个阶段是三四十年代的文学史编写。这一时期的文学史基本上全都采用了现代的文学观念,把文学的论述范畴基本固定到了诗歌、散文、戏曲、小说这四种文体之内,并产生了几部很有影响的著作,如张希之的《中国文学流变史》、郑振铎的《插图本中国文学史》、以及至今颇具影响的刘大杰的《中国文学发展史》。五十年代以后,中国文学史的编写,基本上沿袭了在这种文学观念下形成的文学史编写模式。

由此可见,中国文学史的编写史,其实就是现代学者对于中国文学进行重新认识的历史,它以现代人的意识规范了文学观念,建构了一门人文学科,参与了传统文化的现代转换,为中华文化的现代化建设做出了重要贡献。然而,也正因为如此,这使近百年的中国文学史编写,从一开始就与几千年中国文学发展的实际存在着一定程度上的错位,这也影响了我们对中国文学的全面把握。

有鉴于此,早从上个世纪八十年代开始,学者们就开始讨论如何在充分吸收近百年学术成果的基础上,重建一套符合中国文学发展实际的文学史叙述模式。于是,摆脱现代狭义的文学观念,回到广义的“大文学”的传统之下来重新思考,就成为自上个世纪八十年代以来重写文学史的一个重要方向。这其中,业师杨公骥先生可算是先行者之一。他早年的学术研究视野开阔,尊重传统,就体现了一种“大文学”的视野。1984年,他曾以《先秦两汉大文学史》为题,申报过吉林省哲学社会科学“六五”规划项目,1985年春天我到杨先生门下读博,他多次和我们谈起此事。大约是在1986年,还开过一次与此有关的学术研讨会。可惜他身体不好,我们读博时就带着心脏起博器,难以投身到这一艰巨的工作中来。记得1988年冬天他到北京重换心脏起博器,我当时已经毕业到青岛工作,因为送母亲回家,顺路到医院看他,他还很高兴地对我说,等他身体好一些就正式启动这一工程。遗憾的是1989年6月他突然辞世,这一计划终究没有完成。但是,杨先生关于撰写大文学史的这一想法,却在我的心里扎了根。

幸运的是,1988年,赵明教授也调到了青岛大学工作。他原来在吉林大学是公木先生的助手,而公木先生是杨公骥先生的多年好友,也是学术上的合作者,在有关大文学史的撰写上,他们有着共同的想法。公木先生也深深地影响了赵明教授。两位先辈恩师的未竟事业,就这样成为我们这些后辈弟子共同的学术志向。为此,我和赵明教授就如何撰写文学史的问题一起进行过多次讨论,发表了相关成果,阐明了我们的文学史观和撰写文学史的基本理念。[③]我们的想法得到了同学朋友的支持。于是,在赵明教授的领导下,1990年重新开始了中国大文学史的撰写工作。我们计划先写《先秦大文学史》,再写《两汉大文学史》,这样一部部地搞下去。1991年9月,我们在青岛召开了第一次《先秦大文学史》撰写研讨会。赵明教授找来了公木先生的学生张军、李军和他原在吉大的同事王树森,他的学生薛敏珠等人,我则把我的师兄弟杨树增、曲德来、鲁洪生、郭杰、吕书宝、张庆利等请来,还得到了袁伯诚教授、扈明钦教授的支持,我的好朋友傅道彬、罗漫等人的加盟。东北师范大学的老学长孟宪刚教授也赶来参加会议。记得当时开会的条件非常艰苦,青岛大学拨给我们的启动经费仅有200元钱,这当然远远不够。所幸扈明钦先生的学生当时在青岛二炮疗养院当政委,他大力支持我们,免了我们的住宿费和会议室使用费,张军教授当时在吉林大学出版社工作,他又补贴了我们部分餐费,这才使得会议得以顺利进行。条件虽然艰苦,但是大家志同道合,精神振奋。连续三天,每天从早晨8点开到晚上9点,就《先秦大文学史》撰写中方方面面的问题展开了热烈的讨论。此后,我曾参加过多次高水平高质量的学术会议,但是在我的印象当中,再也没有一次会议像这次会议一样紧张、兴奋和高效了。

《先秦大文学史》出版之后,得到了来自各方面的好评,还获得了教育部首届哲学社会科学优秀成果二等奖。此后,我们又一鼓作气撰写了《两汉大学史》,刘怀荣、张树国、范嘉晨等几位老师那时刚刚分配到青岛大学,也参加了这一工作,这也进一步增强了青岛大学在古代文学方面的力量。这两部大文学史奠定了青岛大学在上个世纪九十年代重写文学史热潮中的地位。就我个人而言,在这两部大文学史的撰写过程中学到了很多东西,同时也留下了一段美好的回忆。特别是与赵明教授,结下了亦师亦友的深厚情谊,这一如美丽的青岛山海风光一样,令我终生难忘。

遗憾的是我于1997年3月调离青岛,2000年前后赵明教授退休,我们原计划的大文学史系列便没有继续下去,这于我而言深有愧疚之心。幸运的是怀荣教授没有忘记此项大业,他不畏其难,经过一段时间的精心准备,重新组织和撰写了这部《魏晋南北朝大文学史》。几年之前,他告知我此事,让我深感欣慰,也深受感动。因为经历了两部大文学史的编写,我深知其难。所谓“大文学史”,并不意味着它的部头之大,而意味着大文学史观念和撰写理念双方面的更新。就魏晋南北朝大文学史来说,与先秦大文学史和两汉大文学史又有很大的不同之处。如果说,先秦两汉的“文学”还处于文史哲融为一体的时代,那么到了魏晋以后,作为“诸子”和“史传”的接续,以及大量的经学阐释性论著,则与诗赋骈文等有了明显的不同,前者渐渐淡出后世“文学”的视野,而后者则更接近于现代观念的“文学”。从这一角度来讲,魏晋南北朝大文学的“大”,相较于先秦两汉文学,实际在文体范畴上是有些缩小的。但是另一方面,骈文的产生和诗赋的壮大,以及魏晋时代“文学”观念的变化,又使这一时期的“文学”表现出更加丰富的形态。而这正是“魏晋南北朝大文学史”的独特之处,需要重新阐释。这也意味着这部大文学史的撰写在整体上既要继承前两部大文学史的撰写理念,同时又要建立一个新的阐释模式。

怀荣教授和他的团队在这方面做了切切实实的努力,构建了一个新的体系。全书按照文体排列,分为七编 :一诗歌,二辞赋,三骈文,四散文,五史传文学,六小说戏曲,七文学思想。而在具体的叙述中,则采取大文化的视角,将文学的发展置于社会、文化、政治、宗教、艺术等的相互关系中展开。在作者看来,作为魏晋南北朝的大文学史,有以下几个鲜明的特点,第一是文学与历史、玄学、宗教、艺术等的互涵互动,第二是制度风俗、社会政治变化中的娱乐化走向与文学的相互影响,第三是不同文体间的破体拓展与文学类型趋于定型的双向驱动力对文学的制约。对于这些,古今学者或有个别认识,但是像此书这样将其作为总的特点来进行把握,由此而深入到魏晋南北朝文学的各个方面,做出系统的新的解释,确乎是对这一时期文学研究的一个重要推进,同时也富有理论建设意义。

我与怀荣教授于1992年相识,至今已经二十五年。前五年我们携手共事,互为知音,相得甚欢。后二十年也一直互相关心,并且有密切合作,建立了深厚的友谊。怀荣教授少年老成,做事稳重,好学深思,学问扎实,成就斐然,享誉海内,我深为钦佩。《魏晋南北朝大文学史》书稿写成之后,嘱我作序,我深为感动。一来先睹为快,二来借此机会聊叙旧情,故略述杂感如上,并祝怀荣教授和他的团队取得更大的成就。

赵敏俐

2018年元月4日

于京西之会意斋

[①] 章太炎:《国学概论》,台北河洛出版社,1975年第78页。

[②]谢无量:《中国大文学史》,中华书局1918年版第4页。

[③] 赵明、赵敏俐:《关于文学史重构的理论思考》,《吉林大学社会科学学报》,1992年第4期。

(本文发表于《博览群书》2018年第10期,发表时题为《<魏晋南北朝大文学史>之大》。文字有改动。)

最新动态

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章标题:赵敏俐:《魏晋南北朝大文学史》序二发布于2021-05-09 19:53:00