|  |

那首《归园田居》,人人都耳熟能详,这也被认为是陶渊明的“明志”之作:

少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

前两句自述:我自小就不恋俗世,寄情山水,向往自然。实际上陶渊明的前半生,与“俗世”牵绊太深。归隐田园,也并非其天性风骨使然,更多还是为形势所迫。

陶渊明年轻时,一则家境贫苦,二则也曾有跻身庙堂的远大抱负。因此,他曾多番投身官场。然而时局混乱,官场尔虞我诈、勾心斗角。与其终日如履薄冰,还得穿戴规矩去拜见督邮“乡里小儿”,不如远离官场,“复得返自然”,图个清净自在。

此番远离,他远离得很彻底,虽有乱世中“明哲保身”的无奈,却也不失做人智慧。毕竟,同时期的阮籍、嵇康、谢灵运、潘岳、陆机等文人雅士,都表达过解脱世事、归隐田园的人生理想。但那些理想只是嘴上说说,实际上却没一个做到了超然物外。追名逐利的行动,倒是一个比一个“诚实”。

唯有陶渊明的避世,真彻底,真决绝。正如朱熹所评:“晋、宋人物,虽曰清高,然个个要官职,这边一面清谈,那边招权纳货。陶渊明是真个能不要,所以高于晋、宋人物。”他不仅“高于晋、宋人物”,也换来了后半生的“有余闲”“返自然”。

史书记载,阮籍等人皆无善果。唯有陶渊明从此纵情山水,过上了终日耕田、赏菊、饮酒的逍遥生活。世人均知“有舍有得”,真能“舍得下”的却微乎其微。少年时为了理想,中年时为了生活,该入官场便入官场;官场让他别扭、不如意,说退便退。一切皆是顺从内心。

陶渊明舍下了官场的功名利禄,才得到了后世的岁月静好。这份“舍得”,更大的智慧在于:不苛求,不盲从,不将就,不屈从。人生在世,放得下,是大胸怀,更是大智慧。

陶渊明的归隐,也并不像佛家的那般完全脱离人情世故,所谓“四大皆空”。就像他《饮酒·其五》中所说:

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

他依然如常人般,追寻夫妻相伴、儿孙绕膝、尽享天伦,“结庐在人境”。并且,他也有普通父母望子成龙的心情:“夙兴夜寐,愿尔斯才。尔之不才,亦已焉哉!”但就像高知父母未必生出天才儿女一样,才华横溢的陶渊明,并没有养育出同他一样优秀的子女。于是,他做了一首《责子》诗自嘲:

白发被两鬓,肌肤不复实。

虽有五男儿,总不好纸笔。

阿舒已二八,懒惰故无匹。

阿宣行志学,而不爱文术。

雍端年十三,不识六与七。

通子垂九龄,但觅梨与栗。

虽有五子,却个个“总不好纸笔”“懒惰故无匹”“不识六与七”“但觅梨与栗”。这要是放在现在,多少父母得愁白了头,辅导孩子写作业都能气出脑溢血。可是陶渊明,顶多就是作诗发发牢骚。看似发牢骚,实则饱含着父亲对子女的无限宠爱,满满的人间深情。

五子“总不好纸笔”,陶渊明不仅没有半声责备,还自嘲说“天运苟如此,且进杯中物”。如果天命如此,那就随他去吧,还不如干了这杯酒,来得痛快。何其洒脱!何其豁达!也许有人会说,时代不同,现在的孩子竞争激烈,高考压力大,与古时怎可同日而语。

其实古时寒窗苦读、考取功名,是唯一改变命运的途径,“应试教育”的氛围之浓烈,比之今日有增无减。但陶渊明却能对子女做到不苛责、不苛求,一则是其心性使然,二则他深知“儿孙自有儿孙福”的道理。

人生的幸福与否、成功与否,读书功名从来不是唯一的评判标准。陶渊明的“亲子教育”理念,早已先于当今之父母。对子女都不苛求,对自己就更不苛求了。且更善于自嘲。当了“农民”的陶渊明,在种地这事儿上,其实一点儿都不专业,尽管辛苦耕耘,却还时不时带着妻儿过着食不果腹的生活。换做常人,怕是要哀嚎埋怨上天不公了。而他陶渊明呢,依然作诗自嘲。

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

大诗人勤勤恳恳,日出而作日落而息,于“种豆”这个事儿,可谓尽己所能,然而结果却是“草盛豆苗稀”。此番画风,莫名透出一种喜感,让人不禁莞尔。而这,正是陶渊明内心豁达幽默的外在呈现。种豆“二把刀”,自嘲且自乐。嘲笑别人,未免尖酸。嘲笑自己,则是一种做人的态度,更具人生智慧。大有一种“他强任他强,清风拂山岗”的“无所谓”。

人生烦恼,烦恼人生,常常源于自己在某些方面的“无能”,或子女不能如己之意。但人无完人,要承认“有所不能”,更要原宥子女“有所不能”。因为“有所不能”,正是人生常态。何不学陶潜?把生活的种种不如意化作“自嘲”,一笑了之,该种豆种豆,该喝酒喝酒,岂不快哉?

陶渊明爱酒,爱到何种程度?他有首《饮酒·其一》这么说:

衰荣无定在,彼此更共之。

邵生瓜田中,宁似东陵时!

寒暑有代谢,人道每如兹。

达人解其会,逝将不复疑;

忽与一樽酒,日夕欢相持。

在陶渊明生活的那个时代,做官可获得良田二顷,而他将其中的五亩地,都种上了可以酿酒的粮食。此后归园田居的日子里,饮酒成了他最大的乐趣之一。而他的本真,也正体现在饮酒。

“忽与一樽酒,日夕欢相持”,不期然得来一壶酒,那就痛快畅饮、一醉方休好了,管什么其他的呢?如此随遇而安、享受生活,不见半分游戏人间的颓废,反而是“及时行乐”的人生哲学:生活不在别处,就在当下。

世人常把饮酒当做暂时忘却烦恼的“法门”,因此有“何以解忧,唯有杜康”之词。但陶渊明饮酒,却是发自内心的喜爱。他与朋友饮酒,酒到憨时想睡觉,于是直言:我喝醉了,想睡一觉,你们走吧。他喝多了,随手抱来连弦都没有的琴,抚上一番,别人觉得实在“另类”,他却说:“但识琴中趣,何劳弦上声。”

“真”在陶渊明的字典里,是一种真实不做作的人生状态,顺乎本性,悠然自得。人生充满了真真假假,何必在意别人的看法。生活是自己的,不是活给别人看的。历史长河中,你我皆不过沧海一粟。世人的态度往往是:我改变不了世界,所以我得改变我自己。而陶渊明抛出另外一种态度:我改变不了世界,所以我得做我自己。

纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑。人活一世,要能看得透,忧愁烦恼皆是枉然,与其劳心劳力多烦恼,不如有舍有得过生活。

文章源于儒风大家

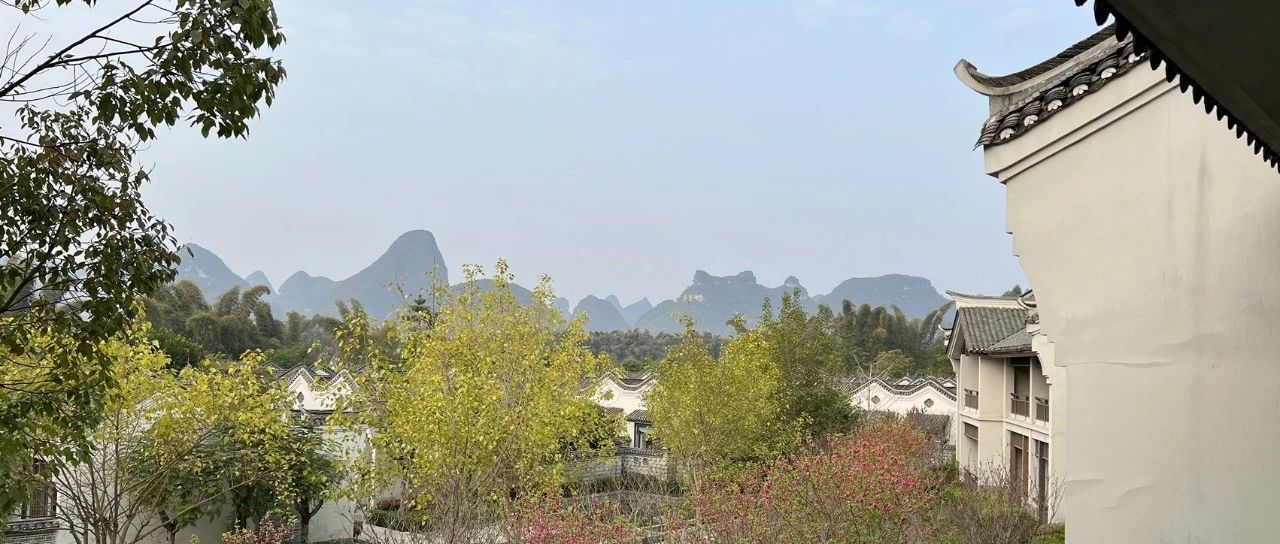

图片源于网络,转载请注明

“ ”

“王阳明心学精髓龙场悟道王阳明简介”

“…”

“ ★”

王阳明心学|王阳明简介|王阳明传习录王阳明全集|王阳明名言|百家讲坛王阳明“ ”

王阳明心学|王阳明简介|王阳明传习录王阳明全集|王阳明名言|百家讲坛王阳明

王阳明心学, 王阳明心学精髓,龙场悟道,王阳明简介王阳明悟道的龙场,王阳明名言,王阳明心学视频

声明:部分文章来自网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权问题,请联系我们第一时间核实删除

文章来源于:公众号:跟王阳明学修心;感谢原文作者的辛勤付出,能够让更多的朋友有机会学习到中华传统圣贤文化